« Je suis amère. Les gens ne semblent plus s’intéresser à la bonne musique. »

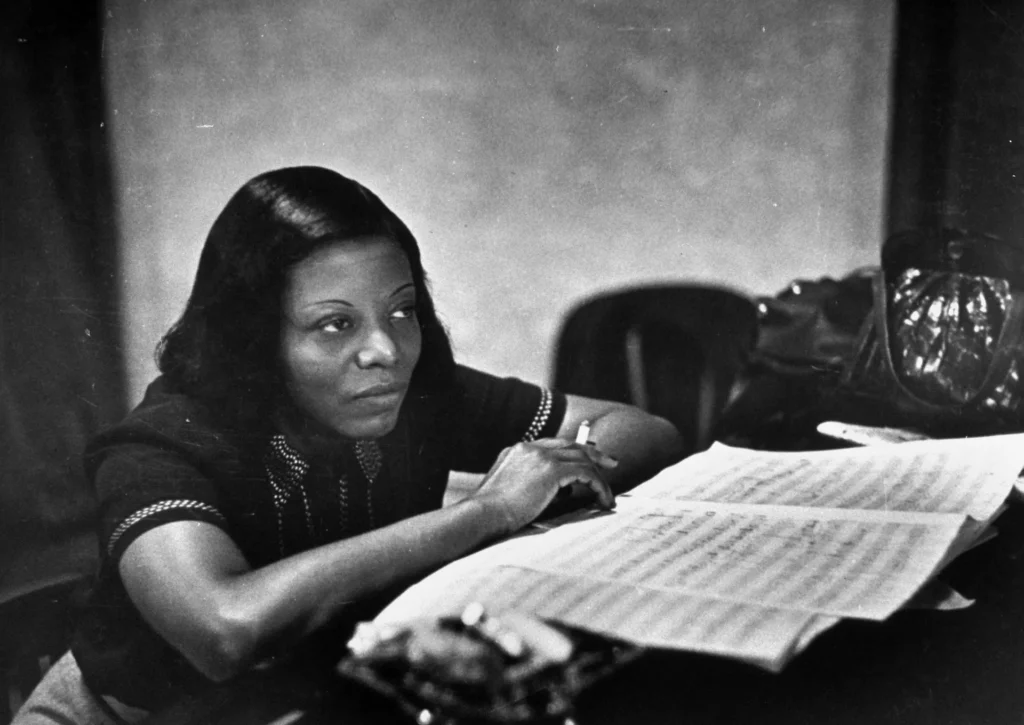

Voici la raison pour laquelle Mary Lou Williams, pianiste de légende qui, comme elle le dit elle-même dans son enregistrement “History of Jazz”, a traversée toutes les époques du jazz, cesse de jouer de la musique en 1954.

Après un séjour en Europe qui lui provoquera un dégout pour le métier de musicien, elle cessera de jouer pendant près de 3 ans, de 1954 à 1957. Ce désintérêt pour la musique vient aussi du contexte dans lequel s’inscrit le jazz à cette époque : après le triomphe du Bebop, les critiques commencent à reprocher à des musiciens comme Charlie Parker et Dizzy Gillespie d’avoir réintroduit la virtuosité et l’improvisation dans la musique jazz; tandis que d’un autre côté, on attribue tous les mérites à des figures comme Benny Goodman, ce qui a pour avantage d’ouvrir le jazz mainstream à un public blanc dans l’Amérique ségréguée des années 1950. C’est de ça dont Mary Lou Williams est “amère”.

Comment dès-lors expliquer qu’elle soit revenue 7 ans plus tard, en 1964, avec un album à la fois pionnier dans son genre mais également pilier majeur de l’histoire du jazz ?

Cet album, c’est avant tout le résultat d’un voyage spirituel, d’une quête de soi que Mary Lou entame en 1954, quand elle séjourne à Paris. N’étant pas religieuse, elle commence à lire la Bible à la recherche d’un “réconfort moral” quand elle était au plus mal. C’est en ce sens qu’elle dira, lors d’une interview avec le flûtiste D. Antoinette Handy : “J’ai trouvé Dieu dans un petit jardin à Paris”. Il faut souligner néanmoins qu’elle s’était déjà essayée à une composition aux accents religieux, en 1949, avec Elijah and the Juniper Tree ; une composition sur laquelle peu d’informations existent, si ce n’est que c’était une commande faite par une chorale de Pittsburgh. L’existence de cette œuvre pose toutefois la question de savoir si la conversion religieuse de Mary Lou aurait pu commencer bien avant la date qu’elle suggère elle-même en en parlant.

Quand Williams revint de Paris et emménagea à Harlem, elle se consacra intégralement à sa quête spirituelle, s’engageant d’abord dans l’Église baptiste, avant de s’orienter vers l’église d’Our Lady of Lourdes puis dans l’église de St. Francis Xavier. Elle fonde en parallèle la Bel Canto Foundation en 1958, qui a pour but d’aider des musiciens malades ou addicts dont certains amis à elle comme Bud Powell, Billie Holiday ou Thelonious Monk. En effet, on oublie bien souvent que ces musiciens, aujourd’hui des légendes, étaient souvent dans des situations précaires et complexes de leur vivant.

Ces deux activités l’a détourne du piano et de la musique ; mais néanmoins, en 1957, Lorraine Gillespie, la femme de Dizzy, va introduire Mary Lou auprès du Père John Crowley, qui lui dira qu’“en priant autant, tu fais ce que je suis censé faire. Ton rôle est de toucher les gens par la musique”. C’est en pensant à cette phrase qu’elle dira plus tard (Times Magazine 1957) : “Aujourd’hui, j’estime que je fais mes prières en jouant”. C’est après cette rencontre que le moment crucial dans son retour sur scène se fera : si elle recommence d’abord à jouer de la musique sacrée dans le but de lever des fonds pour sa Bel Canto Foundation, certains prêtres lui recommanderont de rejouer du jazz. La figure clé de ce retour à la musique jazz, c’est Dizzy Gillespie, qui l’a convaincu de se produire avec lui, Count Basie et Joe Williams. Cette performance exceptionnelle a été enregistrée, on peut d’ailleurs entendre Gillespie introduire Williams avec les termes suivants : “Cette jeune femme est en quasi-retraite depuis un petit moment maintenant, et c’est par le soutien que lui ont apporté le Père Crowley, le Père O’Connor et moi-même qu’elle accepte aujourd’hui de se produire à nouveau sur scène. (…) Je vous présente une très grande artiste (…). Mary Lou Williams !”

Mary Lou Williams & Dizzy Gillespie au Newport Jazz Festival de 1957

On voit dès-lors l’a place majeure qu’a eue la religion dans le retrait et le retour de Mary Lou Williams à la musique, changeant complètement sa perspective sur la finalité qu’elle doit contenir. Maintenant, pour analyser l’itinéraire qui a abouti à la création de l’album Black Christ of the Andes, il faut ouvrir une parenthèse sur la place de la musique jazz dans la religion à cette époque.

Dans les années 1950, on assiste à une ouverture très progressive de la religion à la musique jazz, qui était auparavant associée au sexe et à l’immoralité. Cette ouverture se remarque d’abord dans l’anglicanisme, confession très présente à New York : un pasteur du nom de John Garcia Gensel va avoir un rôle majeur dans cette expansion, puisque c’est à l’issue d’une rencontre avec Max Roach qu’il s’emploiera à essayer de mener des musiciens de jazz dans la religion, comme Duke Ellington qui deviendra un de ses amis les plus proches. Mary Lou à un parcours similaire à travers sa Bel Canto Foundation, car elle aussi voulait tourner ses amis musiciens vers la religion, et plus globalement vers des valeurs morales les éloignant de ce qui causait leur vie troublée. Comme elle le disait lors d’une interview en 1975, elle a réussi à convaincre, ou tout du moins intéresser, Dizzy Gillespie, Bud Powell ou encore Thelonious Monk, mais pas Miles : ““Je n’ai pas pu faire venir Miles (…) Il m’appelle ‘Révérend Williams’. J’aime beaucoup Miles. Il est gentil.” Plus généralement, dans la religion catholique, un évènement est capital dans l’ouverture de la liturgie au jazz : le Concile du Vatican II.

Cette assemblée réunissant tous les évêques et les autorités ecclésiastiques du christianisme, qui s’est ouverte en 1962, est cruciale à plusieurs égards pour notre histoire. D’abord car, comme le disait le pape Jean XXIII qui en fut à l’origine, le but de cette assemblée est de faire évoluer les traditions de l’Église catholique, une volonté de renouveau perpétuée par Paul VI qui lui succédera. Ce concile ouvrira les messes aux langues vernaculaires et établira une “Constitution de la Sainte Liturgie” ayant pour but de donner des indications, entre autres, sur la manière dont doivent être composées les musiques de la liturgie. L’Église ne bannit aucun genre musical en particulier, comme elle le précisera à l’occasion d’un recours mené par la Fédération italienne du jazz en 1967, mais néanmoins, il faut que les compositions soient “dotées des qualités requises (…) pourvu qu’elles servent les édifices et les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus”. Les artistes doivent “composer des mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum [chœurs papaux], mais qui (…) favorisent (aussi) la participation active de toute l’assemblée des fidèles”. C’est au regard de cette ouverture majeure que Mary Lou fut immédiatement saisie du désir de composer une messe : “Je voulais écrire une messe, mais je n’ai su quel genre musical celle-ci allait prendre que lorsque St. Martin de Porres fut canonisé en 1962” (Smithsonian Transcript).

Cette assemblée réunissant tous les évêques et les autorités ecclésiastiques du christianisme, qui s’est ouverte en 1962, est cruciale à plusieurs égards pour notre histoire. D’abord car, comme le disait le pape Jean XXIII qui en fut à l’origine, le but de cette assemblée est de faire évoluer les traditions de l’Église catholique, une volonté de renouveau perpétuée par Paul VI qui lui succédera. Ce concile ouvrira les messes aux langues vernaculaires et établira une “Constitution de la Sainte Liturgie” ayant pour but de donner des indications, entre autres, sur la manière dont doivent être composées les musiques de la liturgie. L’Église ne bannit aucun genre musical en particulier, comme elle le précisera à l’occasion d’un recours mené par la Fédération italienne du jazz en 1967, mais néanmoins, il faut que les compositions soient “dotées des qualités requises (…) pourvu qu’elles servent les édifices et les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus”. Les artistes doivent “composer des mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum [chœurs papaux], mais qui (…) favorisent (aussi) la participation active de toute l’assemblée des fidèles”. C’est au regard de cette ouverture majeure que Mary Lou fut immédiatement saisie du désir de composer une messe : “Je voulais écrire une messe, mais je n’ai su quel genre musical celle-ci allait prendre que lorsque St. Martin de Porres fut canonisé en 1962” (Smithsonian Transcript).

Ici se trouve le deuxième élément majeur du concile du Vatican 2. Martin de Porres est le symbole du renouveau mis en avant par Jean XXIII : fils d’un grand seigneur espagnol et d’une esclave péruvienne, il dédiera sa vie à aider les pauvres et représente, dans les mots de Jean XXIII, la figure de ce que devrait être tout homme d’Église à l’issue du Concile. Williams se sentait personnellement connectée à Martin de Porres, y voyant notamment un parallèle avec son investissement dans sa Bel Canto Foundation, mais aussi parce qu’il avait été un symbole majeur de la position de l’Église catholique dans la lutte antiraciste : étant l’un des trois saints noirs reconnus par l’Église catholique à l’époque où Williams composait sa messe, ceux-ci ont permis à l’Église de ne pas s’aliéner les Noirs-Américains du mouvement pour les droits civiques des années 50 et 60.

Le rapport de Mary Lou Williams au mouvement des droits civiques est d’ailleurs à mettre en lumière relativement à son identification particulière à Martin de Porres : si la religion devient sa principale préoccupation dans les années 1960, elle a derrière elle un passé d’engagement fort : elle donna notamment des concerts dans le cadre de la campagne de réélection de Franklin D. Roosevelt en 1944, mais surtout, elle joua régulièrement (de 1943 à 1945) dans un club nommé le Café Society, club décrit par l’historien Michael Denning comme le lieu symbolique du “jazz de gauche” new-yorkais. Enfin, Williams intégra plusieurs organisations catholiques de lutte pour les droits civiques à la fin des années 50. On comprend dès lors que c’est un faisceau d’éléments de contexte qui amènent Mary Lou à considérer St. Martin de Porres comme pilier pour bâtir ce “son de l’âme” (Times 1957) qu’elle recherche dans l’alliance entre jazz et religion. Ces éléments de contexte ne sont rien sans le développement de la vision globale qu’a Mary Lou du jazz, qui explique pourquoi elle est la première à s’atteler au jazz religieux : elle est convaincue depuis bien avant sa conversion au catholicisme que le jazz, en tant que tiré du blues et donc absolument rattaché à l’expérience des esclaves noirs-américains, possède un contenu spirituel extrêmement fort et puissant le rendant apte à porter un message religieux. C’est donc parce qu’elle perçut avant les autres le message en puissance que pouvait transporter le jazz qu’elle fut la pionnière de cette nouvelle possibilité qu’était le jazz liturgique.

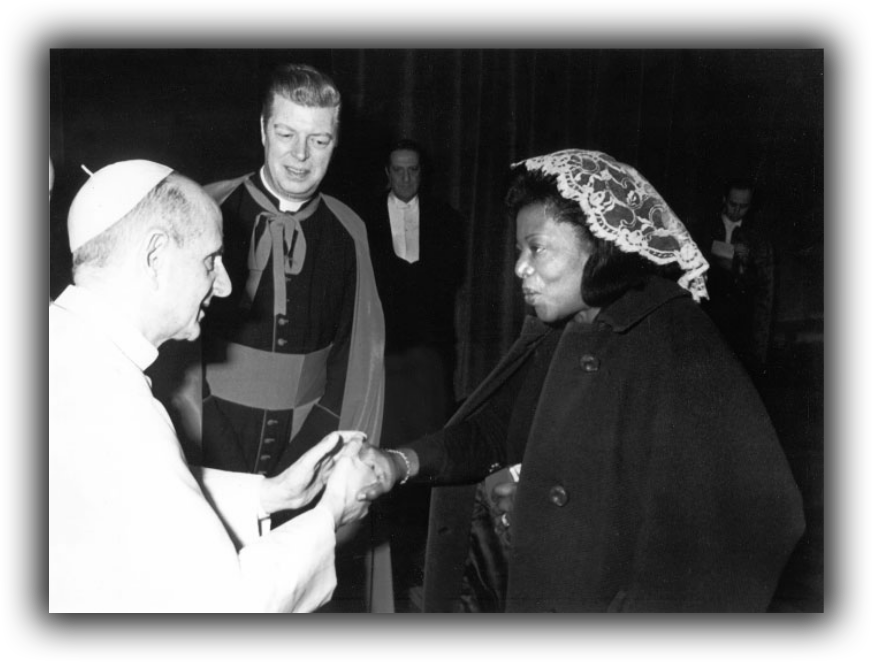

Le Pape Paul VI accueillant Mary Lou Williams à Rome en 1969

“Je pense que le jazz est aussi religieux que les chants spirituels des Noirs-Américains. J’ai entendu mes grands-parents parler de l’esclavage. Ils m’ont dit l’origine de ces chants. Les esclaves utilisaient ces chants pour oublier ce qu’ils subissaient. Les chants émanaient de la grande souffrance qu’ils subissaient, et le jazz vient de ces chants”. (1975 Times)

Ces éléments mis en valeur, il faut dès maintenant s’intéresser à la composition de la pièce maîtresse de l’album, dédiée à St. Martin de Porres. D’abord, il est intéressant de constater l’élan remarquable de créativité dont fut saisie Williams à la suite de la canonisation de Martin de Porres. S’il a été canonisé le 6 mai 1962, c’est le 21 juin 1962 que Williams dépose la première ébauche de sa composition à l’Office des droits d’auteur américain. La première représentation se jouera le 3 novembre 1962, à l’église Saint-François-Xavier de New York, tandis que l’enregistrement de la composition ainsi que des autres morceaux de l’album se fera la semaine du 7 octobre 1963.

Ce titre dédié à Martin de Porres, qui ouvre son premier album studio en plus d’une décennie, est évidemment un hommage à celui qui l’a inspiré à reprendre ses travaux de recherche sur le jazz liturgique. Ce sont, en effet, autant des travaux de recherche que des compositions, tant ce genre est inédit et issu du contexte né du Concile vu précédemment. Personne ne s’était jamais vraiment encore attelé à la tâche de composer un jazz “sacré”. À ce propos, Duke Ellington écrivait dans son autobiographie que “Mary Lou était perpétuellement contemporaine. Son écriture et son jeu ont toujours été quelque peu en avance sur son temps”. Il faut souligner ici un destin peu commun que l’on ne retrouve que chez les plus grands musiciens tels que Miles Davis par exemple : celui de passer à travers presque toutes les époques du jazz et de toujours chercher à créer quelque chose de nouveau qui repousse les limites de ce qui était déjà établi. C’est dans cet esprit que Williams intégrera des éléments de gospel ou de funk dans ses compositions suivantes, comme la fameuse Mary Lou’s Mass. Ainsi, pour Black Christ et son morceau titre, Mary Lou part d’abord de l’idée qu’il faut que ce soit un jazz aux accents classiques, ce qui explique l’arrangement du chœur : ce sont des pointes d’harmonie jazz qui sont incorporées à une œuvre quasi-classique dans les trois premières minutes du morceau. C’est en ce sens que Williams disait en 1974 que son morceau était une “cantique jazz moderne” : c’est d’abord une œuvre religieuse classique avant de se voir incorporer des éléments jazz. Comme Mary Lou le dit à John S. Wilson peu après la première représentation de St. Martin : “L’élément religieux est dans les mots… ainsi que dans l’arrangement… La mélodie en elle-même est une mélodie jazz mais elle est arrangée comme une composition religieuse. On pourrait là jouer comme une composition classique si on le voulait. Mais la façon dont je le joue est une expression de moi, de mon être.” (Wilson, “Jazz : From Mind to Heart”). Cette manière de jouer qui traduit une expression de son être, on la comprend comme l’élément jazz de la composition, un élément absolument imprimé en elle et dans son jeu depuis l’âge de 3 ans, âge où sa mère lui apprit les chants gospel des esclaves noirs-américains, qu’elle considère, comme elle l’explique dans son Histoire du jazz parue en 1978, comme les fondations premières du jazz et du blues.

Les premières ébauches de St. Martin de Porres ne furent pas sans difficultés, les systèmes qu’elle écrivait comprenaient jusqu’à 6 parties distinctes simultanées et contenaient des intervalles trop larges, impossibles à chanter, cela venant du fait que les harmonies jazz étaient tirées du piano jazz, qui permet des intervalles qui ne sont absolument pas naturels pour la voix. Ces parties ont donc dû être simplifiées à plusieurs reprises avant de trouver la forme finale que l’on entend sur l’enregistrement. Puis vient la référence musicale, autour de la quatrième minute, à Saint Martin de Porres, par le biais de l’habanera, un rythme traditionnel de la musique d’Amérique latine, rendant hommage aux origines de ce Saint péruvien. En effet, ce n’est qu’à la quatrième minute que la musique rejoint clairement les paroles, pour une courte durée néanmoins, ce qui amena certains critiques (comme Gérard Pochonet qui pourtant a écrit les notes linéaires présentes à l’arrière de la pochette de l’album en question [Black Christ]) à déplorer le fait que le sens des vers soit laissé de côté pour donner davantage d’importance à l’atmosphère de la composition.

Par ailleurs, les vers ont été écrits par le père Anthony Woods : ceux-ci décrivent la légende classique de Martin de Porres, et ce dans des termes simples, compréhensibles par tous comme le veut la Constitution liturgique vu précédemment. Cependant, un passage interpelle particulièrement, car il contraste nettement avec le reste, de par son intensité :

“Oh, God, help us (Oh, Dieu, aide nous)

Spare, oh Lord, (Epargne, oh Seigneur)

spare thy people (Epargne ton peuple)

lest you be angered (De peur que tu ne sois irrité)

with me (contre moi)

forever (pour toujours).

Ce passage, le seul ayant été écrit par Mary Lou elle-même, prend l’accent d’une prière, et peut se comprendre comme parallèle avec le Psaume numéro 85, qui symbolise le rachat des péchés du peuple chrétien par le Christ. La manière dont ces quelques vers contrastent avec le reste du poème du Père Woods nous permet de comprendre la relation que Mary Lou Williams tisse entre musique et religion : finalement, on se souvient de cette phrase qu’elle avait eue dans le Times sur la manière dont elle associe la prière à son jeu de piano, et on comprend la manière dont cette perception a évolué dans son esprit. C’est une musique très personnelle, incorporant son rapport à la spiritualité et à la religion dans une forme musicale jusqu’alors inédite. En fin de compte, on saisit peut-être pourquoi l’album devait originellement s’intituler Music for the Disturbed Souls, musique pour les âmes troublées : cette musique sert d’exutoire à la pensée d’une artiste dont la spiritualité nouvellement trouvée a engendré des révolutions créatrices de craintes existentielles et de questions, autant à propos d’elle qu’à propos de ceux qu’elle veut guérir et aider, à l’image de Martin de Porres. C’est une analyse qui se complète naturellement par le reste de l’album.

Ce passage, le seul ayant été écrit par Mary Lou elle-même, prend l’accent d’une prière, et peut se comprendre comme parallèle avec le Psaume numéro 85, qui symbolise le rachat des péchés du peuple chrétien par le Christ. La manière dont ces quelques vers contrastent avec le reste du poème du Père Woods nous permet de comprendre la relation que Mary Lou Williams tisse entre musique et religion : finalement, on se souvient de cette phrase qu’elle avait eue dans le Times sur la manière dont elle associe la prière à son jeu de piano, et on comprend la manière dont cette perception a évolué dans son esprit. C’est une musique très personnelle, incorporant son rapport à la spiritualité et à la religion dans une forme musicale jusqu’alors inédite. En fin de compte, on saisit peut-être pourquoi l’album devait originellement s’intituler Music for the Disturbed Souls, musique pour les âmes troublées : cette musique sert d’exutoire à la pensée d’une artiste dont la spiritualité nouvellement trouvée a engendré des révolutions créatrices de craintes existentielles et de questions, autant à propos d’elle qu’à propos de ceux qu’elle veut guérir et aider, à l’image de Martin de Porres. C’est une analyse qui se complète naturellement par le reste de l’album.

La balade “The Devil”, composée dans les années 1950 comme illustration dans le cadre de son cours sur l’Histoire du jazz, parle des tentations auxquelles fait face l’Homme moderne quotidiennement et met en évidence une conviction fondamentale de Mary Lou, qui est que l’homme qui ne s’en remet pas intégralement à Dieu est un homme capable de faire le mal en puissance, et ce malgré lui.

Le morceau Anima Christi est issu de la collaboration entre Mary Lou et Melba Liston, immense musicienne ayant écrit abondamment pour des légendes telles Dizzy Gillespie. Sur un style musical plus léger, Mary Lou écrit une prière faite à Dieu pour protéger les hommes du démon et faire preuve de clémence vis-à-vis de ses pêchés.

Ainsi peut-on dire que c’est bien l’évolution d’une pensée que l’on retrouve à travers l’étude du contexte d’enregistrement de Black Christ of the Andes, une pensée qui deviendra de plus en plus catégorique jusqu’à aboutir à des déclarations comme celle que Williams donna dans une interview en 1977 : “Le jazz est la seule véritable forme d’art et le catholicisme est la seule véritable foi.”

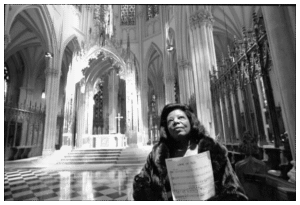

Cet album sera un bide commercial complet, un flop particulièrement lourd pour Mary Lou qui s’était endettée pour pouvoir l’enregistrer et qui prendra très mal les retours négatifs des critiques américains qui n’ont pas saisi l’ampleur du travail de Williams. Si elle est récompensée par quelques prix en Europe, elle retombera néanmoins dans une dépression intense. Peu de monde à l’époque n’avait en effet prédit l’influence qu’aurait cet album sur tout un pan de la musique jazz, album qui sera rapidement réévalué, dans le cadre d’une redécouverte de l’œuvre de Mary Lou dans les années 1970 et 1980. C’est ainsi qu’elle verra, de son vivant, son travail reconsidéré et qu’elle aura le plaisir de faire l’expérience des émotions que peuvent procurer ses compositions sur le public. Dans une interview donnée au Times en 1975, elle décrit son expérience en tant que première musicienne de jazz à se produire au sein de la cathédrale Saint-Patrick de New York, jouant pour cette occasion sa Mary Lou’s Mass : “Les gens hurlaient et couraient vers moi pour me prendre dans leurs bras et m’embrasser. J’en avais les larmes aux yeux. Je ne pensais pas que les gens pouvaient être ainsi à l’issue d’une messe.

Sources principales :

- Mary Lou William’s Hymn Black Christ of the Andes (St. Martin de Porres) : Vatican II, Civil Rights, and Jazz as Sacred Music – Gayle Murchison

- Mary Lou Takes Her Jazz Mass to Church – Article du New York Times datant du 9 février 1975, par John S. Wilson

- Soul on Soul: The Life and Music of Mary Lou Williams (Music in American Life) – Tammy L. Kernodle

- Morning Glory: A Biography of Mary Lou Williams – Linda Dahl

- Music: Pianist’s Return – Article du Time Magazine datant du 16 septembre 1957

- Music is my Mistress – Autobiographie de Duke Ellington

- Notes linéaires de l’édition française de l’album « Mary Lou Williams Presents » écrites par Gerard Ponochet

- The Anglican/Episcopal, Lutheran, and Catholic Church’s Use of Jazz during the Late 1950s and throughout the 1960s and their Influence Over Jazz – Raul Lopez Yazdani

Sources des illustrations :

- Photographie en en-tête : Metronome/Getty Images – Colorisé par IA – Non-Upscale

- Mary Lou Williams chez elle à in New York, 1975 (photo (c) Ole Brask, Jan Persson Archive/CTSIMAGES)

- Photo prise lors du concile du Vatican 2

- Vitrail représentant St Martin de Porres de l’église Saint Dominicaine de Washington.

- Le Pape Paul VI accueillant Mary Lou Williams à Rome en 1969

- Photo de Mary Lou Williams datant de 1975 (The Mary Lou Williams Foundation)

- Photo datant de 1975, Mary Lou Williams se trouve dans la Cathédrale St-Patrick de New York pour présenter sa messe intitulée “Lamb of God”. (Jack Mitchell/Getty Images)

- Portrait de Mary Lou Williams à l’occasion de ce même évènement. (Jack Mitchell/Getty Images)